Note au lecteur : critique contenant des spoilers.

La réussite des jeux de Remedy est affaire de dosage entre la prétention excessive de leur scénario et leurs qualités proprement ludiques (qualité du gameplay, beauté des espaces explorables). Alan Wake et Control résultaient à ce titre de dosages réussis : le récit y était certes excessivement compliqué, mais il ne l’emportait pas sur le plaisir proprement exploratoire, au sein de décors puissament évocateurs – les forêts sombres du Pacific Northwest dans Alan Wake, les bureaux bétonnés et mutants dans Control -. Dans Alan Wake 2, hélas, ce subtil équilibre est rompu : on en apprécie le gameplay de shoot percutant, les moments horrifiques jouant sur la peur du noir, et les décors, dont certains des plus beaux intérieurs vus dans un jeu. Mais la prétention des scénaristes finit par phagocyter l’intérêt pour ces lieux souvent exceptionnels, repliant l’expérience sur un bête projet de méta-récit sans portée émotionnelle, qui s’accapare la dernière ligne droite.

Un premier agacement tient à la manière dont le jeu s’inscrit ostensiblement dans l’héritage de David Lynch, et en particulier de Twin Peaks, en multipliant les références sans en garder le cœur : on en retrouve les denses forêts de connifères, la chambre de Dale Cooper reproduite à l’identique dans l’hôtel de Bright Fall, le Double R qui sert de modèle au dinner du chapitre 2, et même une Black Lodge du cru, sous la forme du plateau de télé auquel Alan Wake revient en boucle. Notre problème ne tient pas à cette collection de fétiches de fans, mais au fait qu’elle signale une prétendue filiation entre la démarche de Lynch et celle des scénaristes du jeu, alors même que le récit d’Alan Wake 2 est d’une prétention creuse, témoignant d’une incompréhension totale de ce qui fait la beauté des oeuvres du cinéaste. Dans Twin Peaks et chez Lynch en général, le mystère est tout sauf fumeux – ce qu’il est ici – : il est une manière d’aborder de biais, avec pudeur, des choses trop horribles pour être montrées frontalement, le résultat d’une sorte de décalage mental, semblable à ce que peut vivre la victime d’un trauma qui, dans un réflexe de survie, refoulerait le fait de l’horreur sous un voile de mystère, derrière une image de substitution qui lui permettrait de l’encaisser (cf. le visage du croque-mitaine « Bob » remplaçant celui du père aggresseur, dans le cas de la malheureuse héroïne de Twin Peaks).

Dans Alan Wake 2, on est très loin de cette portée du mystère comme manifestation fictionnelle d’affects bien réels. Les situations ambigues et personnages étranges y apparaissent vidés de toute portée ou raisonnance de sens, ils ne valent plus que comme les éléments d’un mystification. N’ayant rien à montrer sur rien, les scénaristes se contentent de replier le récit sur lui-même, dans un exercice vain qui n’est plus que « méta », récit-sur-l’écriture-d’un-récit. Aucune image n’y est plus chargée d’affects dont elle serait la manifestation : le double d’Alan Wake est un monstre qui menace sa femme, mais ça ne veut pas dire qu’Alan Wake pourrait être ce monstre frappeur de femme. Le jeu l’explique clairement à la fin : ce nemesis ne se confond en aucune manière avec Alan Wake ; il n’est, platement, qu’une entité paranormale séparée, un antagoniste classique, et pas la possible image monstrueuse de la violence domestique, qui aurait noué le jeu de façon beaucoup plus troublante. En l’état, le mystère de la situation, sa portée émotionnelle, son potentiel de sens se dissipent complètement, faisant se dire : « tout ça pour ça ».

L’incapacité du jeu à susciter une émotion autre que l’angoisse est un symptôme de sa superficialité. A mi-parcours, on commence à comprendre que la plupart des évènements qui y prennent part et des personnages que l’on croise n’ont aucune réalité propre, qu’ils ne sont que le fruit de l’imagination d’un auteur-démiurge tout puissant, le jeu ne visant pas plus loin qu’une glose sur le pouvoir de tout créateur (l’écrivain, et par écho les game-designers) à régner en maître sur ses créations fictionnelles. Une fois cette interprétation « officielle » développée, on comprend qu’il n’y aura plus de raison de s’intéresser à l’histoire de Saga. Sa fille est-elle réelle ou non ? La laisse-t-on sauve ou en danger ? Peu importe : pourquoi faudrait-il s’en soucier si la consistance même du monde n’est qu’un jeu de dupe, passible d’annulation à chaque instant ? Ici se noue notre déception : le projet narratif d’Alan Wake 2 est celui d’un hubris de scénariste seulement préoccupé de sa maîtrise (sur le récit, sur les joueurs), quitte à réduire les enjeux dramatiques et la consistance de ses personnages à néant. Non seulement cette approche ne nous intéresse pas du tout, mais elle nous vole aussi la possibilité de nous approprier notre expérience de jeu par l’interprétation subjective de ses mystères. Le jeu s’emploie en effet à refermer toutes les possibilités interprétatives sur une seule option, présentée comme canonique : ses personnages et happenings, explique-t-il, sont en majorité fantastiques, ils résultent de l’imagination d’Alan Wake ou de leur « modification » par son double maléfique, et deviennent réalité grâce à une force surnaturelle imprégnant la région de Cauldron Lake, qui fait passer tout être fictionnel à l’existence. La matière même de notre aventure se révèle ainsi n’être qu’une « petite » histoire sans épaisseur (la patine de « réalité » n’y est qu’un leurre) compliquée par quantité de twists narratifs pas émouvants pour un sou, valables uniquement comme tours de force.

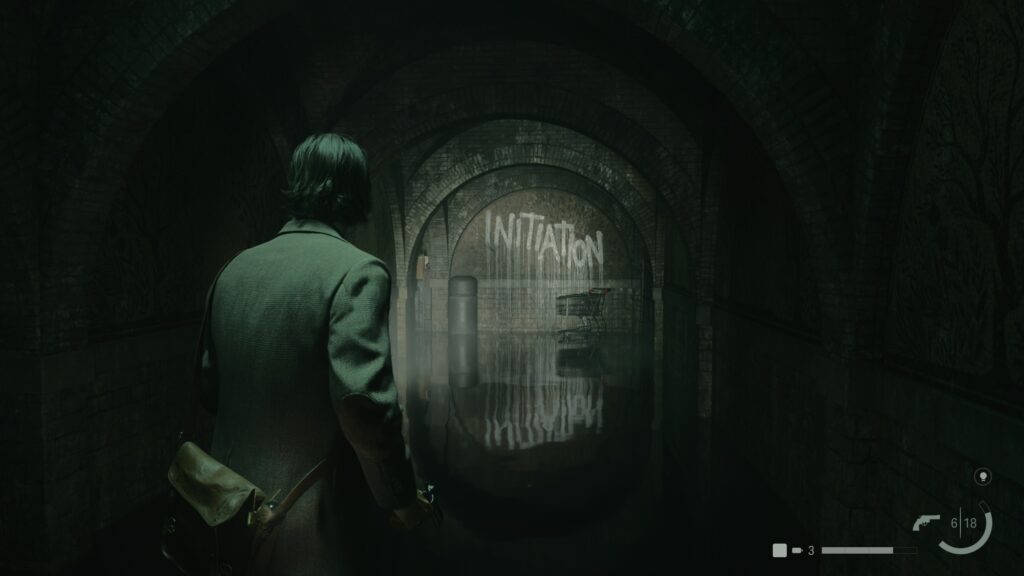

Cette désagréable attitude autoritaire des scénaristes se double d’une tendance à la fanfaronnade, dans des moments lourdingues de « décalage » et d’auto-référence pendant lesquels on ne se sent pas du tout concernés : on pense aux clins d’oeils du studio à sa propre « finlandaisité », via les frères Koselka claironnant leur loufoquerie nordique dans des sports publicitaires gênants, ou à ce concert-karaoke en finnois donné par Ahti, l’étrange concierge de Control au visage buriné, dont le retour dans Alan Wake 2 ne se révèle qu’une mystification de plus. Mais le moment qui décroche le pompon de la bizarrerie creuse est, sans conteste, celui à mi-parcours où Alan Wake progresse dans une version délirante du plateau de télé, dont les faux-murs servent à la projection d’un vidéo-clip pensé en sommet d’excentricité : on y voit notre héros, sous les traits de son acteur filmé (Ilkka Villi), chanter et danser aux côtés du scénariste principal Sam Lake, dont le visage sert de modèle au détective Alex Casey, dans une chorégraphie volontairement rigide et ringarde sur fond d’une musique métal kitschissime, dans ce qui ressemble à une tentative ultra poussive et forcée de connivence geek avec le joueur.

Ce grand moment de bouffonerie, ajouté aux tendances sur-explicatives des derniers chapitres, nous agacent d’autant plus qu’ils contrastent avec la moitié du personnage de Saga, durant laquelle Alan Wake 2 excelle, et pour cause : dans ces chapitres, il se contente de n’être qu’un jeu d’exploration horrifique, dont l’horizon n’est pas la narration mais l’inquiétude voire l’angoisse, vécue dans un pur présent de l’action, au sein de décors magnifiquement composés. On en retient, notamment, la forêt de connifères du début, restituant le moment précis, piégé dans une stase sans fin, où les derniers rayons de soleil cèdent la place à une obscurité fantasmagorique, sous le tapotis naissant d’une pluie glacée. On en retient, un peu plus loin, la zone de Watery où l’on chemine d’une roadhouse miteuse (avec chaises de jardin, faux-plafond et boule à facette) aux ruines d’un parc forain abandonné, dont les attractions émergent de la brume comme les tours et dômes d’un temple impie, tout en métal et en plastique craquelé par le passage du temps. Dernier sommet décoratif dans le niveau suivant : la maison de retraite et son centre de soins voisin s’avèrent si méticuleusement composés, si soigneusement éclairés que l’on s’y arrêtait de partout pour détailler chaque texture, chaque objet de chaque pièce, et cadrer les espaces dans tous les sens.

Dans cet enchaînement de chapitres (+ les premières zones de New York, dont le génial métro « déconstruit », aux boyaux tapissés de belles mosaïques illustratives, idée frappante), Alan Wake 2 aligne certains des décors les plus précis et inventifs vus dans un jeu, ce qui peut suffire à en conseiller l’expérience – car après tout le média vidéoludique, quand il est art, est un art de l’espace interactif, et tout jeu comprenant de grandes réalisations en la matière mérite d’être arpenté -. Mais une critique se doit d’être la synthèse de l’expérience dans sa globalité, et celle du dernier Remedy laisse un goût amer : le goût d’un jeu qui finit mal, sur des petites considérations narratives sans intérêt, agaçante de prétention, plutôt que sur une attention maintenue à ses environnements, à leurs objets, à leurs matières, à leurs jeux d’ombres et de lumières, qui sont ce qu’il a de plus remarquable. Pour le futur des jeux Remedy, on n’espère qu’une seule chose (en laquelle on croit peu il faut dire…) : que le studio prenne conscience de sa force, qui ne réside pas dans ses scénarii de petit malin, n’en déplaise à Sam Lake, mais dans son art du décor explorable, lequel ne s’exprime jamais mieux que dans de pures présences matérielles, physiques, visuelles et sonores, sans le légendage sur-signifiant d’un récit balourd.