Parmi les jeux qu’il nous restait à faire de 2020, Noïta nous intimidait autant qu’il nous excitait, avec sa réputation de rogue-like exigeant et son monde entièrement simulé. Rappelons en le pitch : on y dirige un sorcier explorant un labyrinthe de cavernes bardée de monstres, avec pour seule arme une baguette magique et le pouvoir de léviter quelques secondes. Après une vingtaine d’heure à s’y casser joyeusement les dents, on l’a trouvé aussi redoutable qu’attendu, mais aussi très généreux sur le plan de l’exploration, à laquelle il offre un monde fascinant, à chaque fois différent, auquel on prend plaisir à revenir.

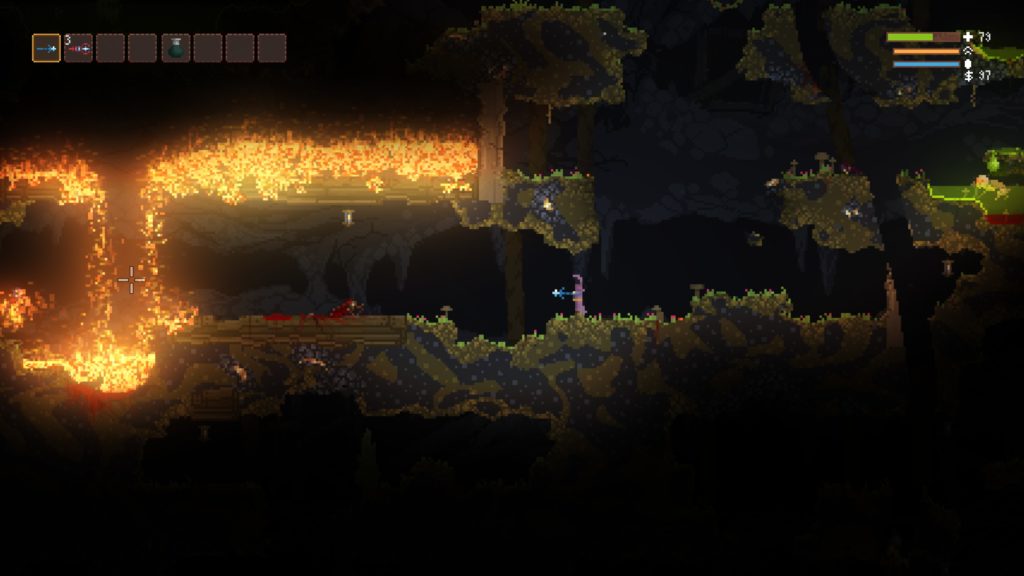

La montagne de Noïta, c’est d’abord un gigantesque et étonnant tas de pixels, où chaque grain représente une matière – de la roche, de la terre, de l’eau, de l’acide… -, dont il possède les propriétés physiques : l’eau à l’état liquide solidifie la lave en fusion, s’évapore sous l’effet de la chaleur et s’accumule en gaz au plafond, où elle se refroidit, se condense et retombe en gouttelettes de pluie sur le sol, ruisselant le long des pentes jusqu’au point le plus bas où se formera un étang. Mettons qu’un ennemi au sang acide passe sous cette pluie et qu’on le frappe d’un coup de baguette : la flaque formée par son sang s’enflammera au contact de l’eau et le feu se propagera partout où il peut prendre, des surfaces boisées aux végétaux alentours, en passant par notre propre corps. Cette logique « chimique » fait du monde un espace de changements perpétuels, où aucune section de niveau n’est jamais statique ni immuable ; tout peut et va très probablement s’altérer sous l’effet de notre passage et de celui des ennemis.

Ludiquement, ces altérations sont une source de dangers sans cesse renouvelés, qui font avancer sur le qui-vive, attentif au moindre risque d’allumage de cette poudrière géante qu’est le décor ; mais ils sont aussi l’occasion de spectacles visuels captivants, d’autant plus qu’ils émergent et se propagent de façon imprévisible. Il ne se passe pas trente secondes sans que se déclenche l’une de ces folles réactions en chaîne, qui entrainent régulièrement notre mort… Qu’importe, se dit-on dans les premières heures : si l’on relance inlassablement le jeu, c’est d’abord d’abord pour assister à de nouveaux embrasement des matières, plus que pour y progresser de manière sûre et certaine.

Noïta n’est toutefois pas qu’une machine à produire du spectacle ; c’est aussi un vrai bon jeu, qui n’oublie pas de nous outiller efficacement pour affronter son chaos d’évènements. Dans les grandes lignes, il rappelle Spelunky : ses niveaux s’explorent globalement vers le bas et sont entrecoupés de seuils de « repos » où l’on peut regagner des points de vie, acheter des sorts et recalibrer sa baguette. Comme dans les jeux d’Adam Yu, l’exploration y est tendue par ce dilemme bien connu de l’explorateur virtuel : risquer d’aller plus loin pour trouver un précieux butin, ou bien écourter la visite, au risque de manquer de ressources pour affronter la suite – un dilemme pas plus simple à trancher ici que dans les Spelunky -. Les deux jeux partagent enfin cette même idée de la mort comme expérience d’apprentissage, éclairant à chaque fois sur un nouveau danger (ici le comportement d’un nouvel ennemi, là la réaction d’un nouvel élément). Ce que Noïta tient de Spelunky, c’est donc ce qu’il a de plus sèchement ludique : la structure de l’exploration, le principe de rogue-like qui fait suivre chaque mort d’un retour au point de départ, et une pratique toute en prudence chèrement acquise. Mais Noïta se démarque aussi de plusieurs façons : c’est d’abord un jeu plus « volatile », moins pesant, d’une certaine manière moins maniaquement précis dans ses épreuves : il est souvent possible de s’en sortir en bricolant une solution à la volée, et même de foncer sans demander son reste à la recherche d’une sortie, approches que Spelunky punit systématiquement dès ses premiers niveaux.

Ce fonctionnement plus relâché, plus ouvert à la bricole que dans les roguelikes les plus pointus, permet à Noïta de fonctionner simultanément sur deux logiques opposées : d’un côté, celle de la performance ludique, de l’autre celle du pur spectacle chimique. À leur croisement, un nœud ludique assure le lien : c’est la baguette, que chacun s’appropriera aussi superficiellement ou complètement qu’il le voudra. Après en avoir trouvé quelques-unes dont la cadence de tir et les statistiques nous conviennent, il faut ensuite les équiper de sorts qui en déterminent les effets, du tir le plus classique à l’incantation d’un nuage de pluie, en passant par la projection de trous noirs ou de missiles nucléaires (la liste des effets possibles est énorme). Pour les hardcore gamers de l’extrême, cette gestion de la baguette ouvre un vaste champs d’expérimentation sur des combos d’effets potentiellement dévastateurs, liés au déclenchement successif des sorts équipés. Pour les autres, ceux qui comme nous n’ont pas encore le niveau d’aller loin, et profitent avant tout du spectacle, elles seront plus simplement l’allumette permettant de jouer les pyromanes dans un décor qui ne demande qu’à s’embraser.

On apprécie que le jeu sache réserver à tous un bon accueil, par l’un ou l’autre de ses bords (performatif ou spectaculaire), en offrant en particulier à ses « grands débutants » d’y trouver quand même leur compte, par des interactions immédiatement jouissives avec son monde. Mais ce qui nous a rendu Noïta vraiment passionnant, au-delà de cette patouille chimique, c’est ce même horizon qu’il promet à tous, non pas celui d’y performer (qui n’est ici qu’un moyen pour un fin), mais, simplement, d’en voir plus : plus d’évènements nouveaux, plus de réactions en chaînes, plus de biomes, de tunnels, de cavernes. Son enjeu central, celui qui nourrit toutes les pratiques et motivations, c’est un enjeu d’exploration.

Et le champ de l’exploration dans les jeux, c’est d’abord celui de la surprise. On évoquait les surprises physiques réservé par la matérialité ; une autre surprise de taille attend celui qui croit explorer des niveaux réellement séparés, bordés de murs infranchissables. C’était un effet de manche : toutes les bordures se révèlent creusables de galeries donnant sur le niveau du dessous où d’à côté, dissipant dans un grand moment de renversement l’illusion de monde morcelé. La montagne n’était en fait qu’un seul et même monde explorable, dans tous les sens et à loisir : il suffisait d’y creuser des tunnels, jusqu’à trouver d’autres mondes et faire sortir de ses gonds l’habituel programme en niveaux successifs. La découverte, vertigineuse, nous a laissé songeurs : dans ce contexte pulvérisant les conventions d’une progression classique, où le level-design n’a littéralement plus de cadre, on se sent à la fois très libre et complètement, délicieusement perdu, au cœur d’un jeu qui s’obstine à ne pas nous dire ce qu’il attend de nous. Ce frisson coïncide avec un autre tenace, lié à sa troublante ontologie (ce qui le fonde, ce pour quoi il existe) : dans le noir des niveaux pas encore visités, on entend les ennemis bruisser, se mouvoir, parfois même s’affronter, causant dans leur agitation des destructions massives avant même notre passage. Une impression nous gagne alors : cet immense monde simulé n’a jamais eu besoin de nous pour exister. Radicalement étrange, il se livre à nous dans une présence brute, presque sans intention de game-design sinon celle de donner à voir et à entendre de purs surgissement d’évènements. C’est cette opacité, combinée à une liberté d’interaction sans limite, qui rend précieuse l’expérience de Noïta : dans ses mondes d’I.A. revêches et de crépitements physiques imprévisibles, presque vierges de toute empreinte humaine, on a le sentiment d’être vraiment découvreur d’espaces encore jamais vus, modelés juste pour nous et pour nos expériences futures, par la magie d’un algorithme à la poésie impénétrable.