Depuis le temps que le studio espagnol Mercury Steam tourne autour du genre « metroidvania » (avec, d’abord, les très bons Castlevania Lords of Shadow sortis dans les années 2000, puis plus récemment Metroid : Samus Returns), il était probablement l’un des mieux placé pour proposer, avec Metroid Dread, une nouvelle itération intéressante de la série co-responsable de la création de ce genre que l’on aime tant, où des mécaniques exploratoires en constante expansion sont pensées en symbiose avec un level-design tiré au cordeau. Pas de mauvaise surprise, le jeu est excellent, une copie irréprochable de ce que peut être une reprise réussie d’une série importante, c’est-à-dire : un jeu qui trouve dans les confins d’une formule imposée (y compris esthétiquement) les moyens de sa propre inventivité, et le terrain d’une exploration du trio de gameplays « parcours-énigme-combat » par le déploiement de niveaux de grande qualité.

Cette réappropriation de la formule « Metroid » commence par l’ajout d’une situation centrale, pilier de l’expérience générale qui peut intimider : sept robots d’apparence intuables, les EMMI, patrouillent chacun dans leur « domaine », et nous pourchassent sitôt qu’on y pénètre tels des nemesis de survival-horror (à la manière d’un Alien : Isolation ou d’un Outlast), notre seule option dans un premier temps étant la fuite. La tension ludique de cet épisode tient au fait que ces sept zones spéciales sont des passages obligés pour progresser : finir le jeu implique de les traverser toutes, d’y débusquer le mini-boss final, de récupérer son canon à usage unique et de faire face au terminator à nos trousses pour le pulvériser – une belle idée de game-design, hyper stressante, qui demande de charger son tir sur quelques interminables secondes tout en visant le robot avançant sur nous, en priant pour que le tir parte avant que l’EMMI fonde sur nous -.

Lors de ces phases, on explore typiquement à pas de loups, aux aguets, jusqu’à ce qu’un robot finisse par entrer dans le tableau à notre recherche, progressant vers nous sur un chemin parallèle, de l’autre côté du mur. Le problème, c’est qu’il finira par couvrir la totalité du terrain et nous trouvera si l’on n’atteint pas rapidement une sortie… dont il nous barre souvent la route, nous forçant à emprunter des voies de contournement. Encore faut-il ne pas rater ses déplacements, ce qui finit par arriver, provoquant une rencontre inévitable et le début d’une prise en chasse : le robot en alerte devient hyper véloce et, bien souvent, nous rattrape. Une séquence de quelques secondes se lance alors, où notre ennemi arme son bras tueur, nous laissant une ultime chance de le fuir en le contrant au bon moment (un instant très précis de son animation, juste avant sa frappe) : une opération compliquée par le fait que cette animation est randomisée parmi plusieurs possibles, empêchant de « chopper le timing » de façon systématique. Réussir une parade est donc un exploit rare qui, quand il se produit, provoque une euphorie semblable à celle qui accompagne la victoire sur un boss difficile – et nous permet de nous échapper, l’EMMI restant sonné quelques secondes -.

Certains amateurs du genre metroidvania ont pu être rebutés par cette boucle centrale, sorte de jeu d’horreur dans le jeu dont le ressort principal consiste à nous mettre sous une grosse pression ; mais un art du dosage et du juste réglage s’assure que la tension reste strictement circonscrite à des zones précises, et de ce fait parfaitement gérable : il suffit en effet de sortir d’une région sous contrôle robotique pour que la chasse s’arrête et que le positionnement du nemesis soit rebootée. Par ailleurs, les zones dangereuses ne sont jamais très grandes et se retraversent rapidement : il n’y a jamais long à reparcourir en cas de rencontre fatale pour revenir à l’endroit de notre mort (les points de sauvegarde étant généreusement distribués sur la map). S’ajoute à cela le fait que nos premières réussites en zones à EMMI créent un élan de jeu que chaque nouvelle conquête de terrain vient renforcer, permettant de rentrer de plein pied dans un ensemble « plateforme-action » dont la tonalité principale n’est pas cette peur-panique de la traque – elle n’en est qu’un aspect -.

La « majeure » reste l’exploration d’une carte, sans pression, rythmée par l’accès à de nouveaux pouvoirs qui poussent à chaque fois les frontières du monde praticable, ouvrant de nouvelles voies dans toutes les directions ; Metroid Dread renoue ainsi avec cette pratique typique du genre, qui consiste à nous faire revisiter des régions explorées pour y débusquer de nouvelles pistes, rendues accessibles par de capacités fraichement acquises, lesquels renouvellent en même temps notre lecture du niveau, elles l’approfondissent, rendant visibles de nouveaux détails, comme si l’on avait chaussé de nouvelles lunettes – un sentiment que l’on trouve toujours aussi grisant, et qui nous rappelle combien l’articulation entre le gameplay et la qualité du regard est l’un des traits les plus passionnants du média « jeu-vidéo », dont le Metroidvania est l’un des genre par excellence -.

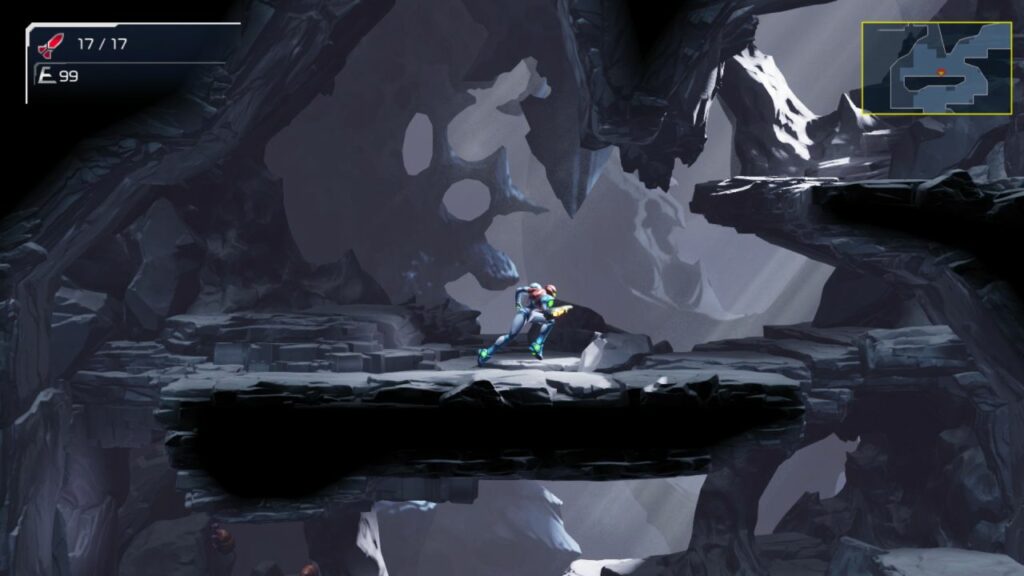

Metroid Dread étant donc, avant tout, le jeu d’une exploration de carte par une palette de mouvement en constante évolution, son intérêt dépend de la qualité de ces deux pôle (gameplay d’un côté, level-design de l’autre) et de leur bonne articulation. A ce titre, la partition jouée par Mercury Steam est à la fois très classique – elle ne fait pas évoluer la formule -, et d’un classicisme exemplaire, parfaitement maîtrisé, notamment sur le plan du franchissement « plateformesque » : les parcours sont d’une difficulté croissante mais leurs tracés sont toujours très rigoureux, jamais traitres, tenant une fine ligne entre l’exigence d’enchaînements de plus en plus complexes, et le « jamais trop dur ». Il faut dire que Samus est un plaisir à manier : le travail minutieux du studio sur la vivacité et la réactivité de ses mouvements permet d’enchaîner des actions de façon très resserrée sur des périodes de temps très courtes, ce dont le level-design tire habilement parti avec ses itinéraires « bonus » menant à des upgrades – des parcours qui, s’ils se révèlent parfois très relevés, restent toujours réalisables, et l’occasion des séquences d’actions les plus fines proposées par les développeurs, qui rapprochent Metroid Dread d’un pur jeu de plateforme à la Céleste -.

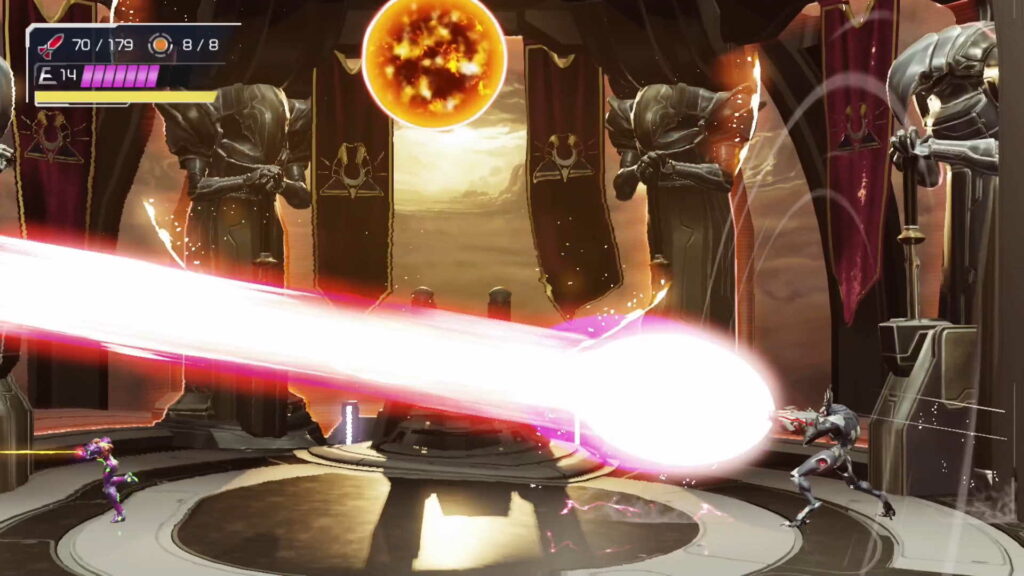

Qui dit Metroidvania dit, enfin, « combats de boss », et c’est un autre point sur lequel Mercury Dream excelle, tant sur le plan de la variété des situations que sur celui du spectacle visuel – le jeu se partage entre gros monstres occupant une large portion de l’écran, et boss anthropomorphes dont la palette de mouvements ressemble à la nôtre -. Lors de ces séquences, le dosage de la difficulté se montre une fois encore quasi-parfait, installant une forte pression tout en laissant des marges de manœuvre suffisantes pour négocier les attaques ennemies et trouver des fenêtres de contre – un fin équilibre qui culmine avec le boss final, chef d’œuvre du genre, dont les impressionnantes phases d’attaques aux animations spectaculaires nous imposent un jeu d’esquive hyper nerveux au timing serré -. Au bout du compte, que ce soit pour ces boss, pour la qualité générale de ses niveaux (zones des EMMIs comprises), ou pour la finesse de ses mécaniques de déplacement, Metroid Dread se hisse sans mal parmi les meilleurs jeux de son genre.