Cet article est écrit à la première personne du singulier pour insister sur un point : la note de 6 qui l’accompagne ne prétend pas fixer pas la valeur objective de Devil May Cry 5, mais le placer dans mon échelle de valeur subjective. En faisant fi de mes goûts, je suis capable de reconnaître que son système de jeu est une belle réalisation technique, riche et profonde (j’y reviens plus bas), que beaucoup verront comme un vaste terrain d’expérimentations. Mais tout en lui reconnaissant des qualités, je n’y ai pas trouvé mon compte, et je vais tenter d’expliquer pourquoi.

Les combats au centre

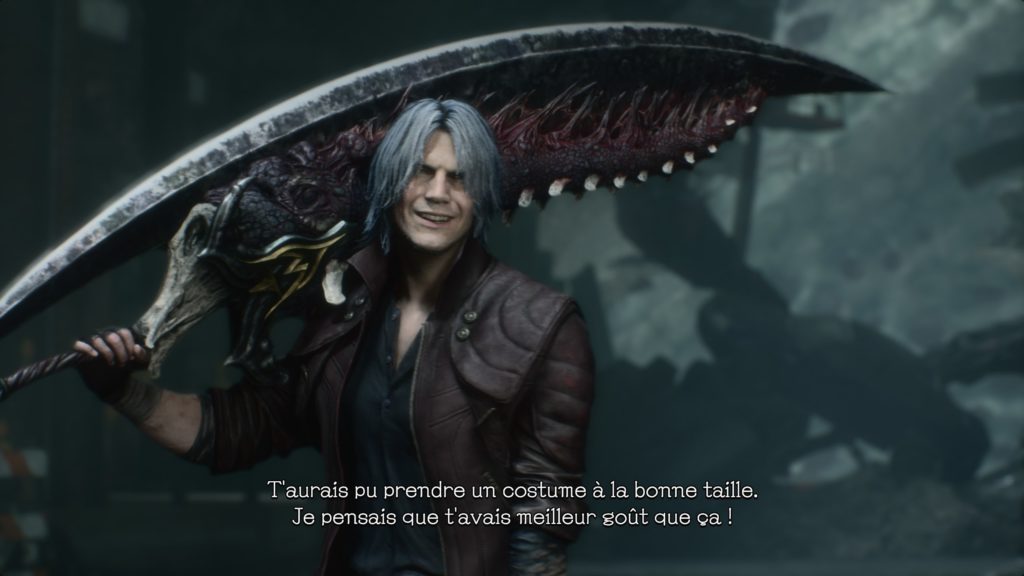

De toute évidence, ce Devil May Cry 5 est conçu pour répondre à des attentes très précises, et ne parlera guère à ceux qui ne les partagent pas. D’abord, tout ce qui n’y contribue pas aux combats relève du pur habillage. Les rares phases de plateformes sont irritantes de nullité, ce qui est presque ici de l’ordre du choix de design assumé – ça n’a jamais intéressé la série ni, d’ailleurs, la plupart des beat’em all – » : l’exploration n’est qu’un moyen vite emballé de relier deux arènes, et l’on comprend vite qu’il ne faut rien en attendre. Quant à la direction artistique, elle louvoie comme le scénario entre kitsch bon enfant et délit de mauvais goût, culminant dans la laideur avec les trop nombreux chapitres se déroulant dans le « Qlipoth », où les textures de lave et les surfaces vaguement organiques se mêlent en une bouillasse immonde. Mais ce n’est pas le sujet de DMC 5 de faire dans le joli, sinon pour ses personnages superbement modélisés et animés : sa seule affaire, ce sont ses combats.

Puisqu’on en parle, ceux de DMC (et des beat’em all 3D en général) reposent sur l’idée d’enchaîner les combos les plus longs et variés possible, pour améliorer le score que le jeu nous attribue à la fin de chaque bataille. J’évoquai récemment la matérialité de Sekiro, où la moindre action donne lieu à un événement physique. A l’autre bout du spectre, DmC 5 ne s’intéresse pas du tout à la matérialité de son gameplay (un trait commun à beaucoup de beat’em all) : il invite même ses joueurs à s’affranchir totalement de son semblant de physique, en plongeant dans une sorte d’état de grâce aérienne par les combos, qui sont ici des séquences de coups pouvant se prolonger sur plusieurs secondes. Il arrive certes que nos séquences d’attaque percutent celles de l’ennemi et les interrompent (ou inversement, il arrive que l’on soit interrompu) ; mais même alors, il n’y a pas vraiment de raccord « physique » entre l’ennemi et nous, sinon par les animations qui tentent de donner l’illusion de coups portés. Les combats finissent par ressembler à un dialogue de sourds, chacun s’agitant dans la zone de l’ennemi plutôt que sur l’ennemi, les coups étant téléguidés vers un point « symbolique » au milieu des corps, et n’étant pas précisément localisés.

Ces choix de design témoignent d’une certaine vision de l’action typique des beat’em all, diamétralement opposée à celle d’un From Software où l’on joue en « dialogue » avec l’ennemi, toujours en réaction à ce qui se produit concrètement dans l’espace (les coups y portant à des endroits précis). L’angle de DmC impose au contraire de travailler sa pratique en solitaire et de façon abstraite, en mode « training » comme dans un jeu de combat, pour s’approprier des suites de combos et les ancrer dans sa mémoire musculaire, seule façon de progresser réellement vers le SSS – et il y a du boulot, tant les combos à intégrer sont nombreux -.

Apprentissage laborieux

C’est ici que ma subjectivité entre en jeu : pour se plier à cet apprentissage, que je trouve aussi laborieux que saoulant, il faut avoir le goût de l’action « technique », le goût de faire des choses compliquées sur le mode du « par cœur », avec plein de doigts sur plein de boutons en même temps. Et comme le pouvoir d’immersion d’une action dépend de sa matérialité (cf les Soulsborne, encore), c’est autre chose qui est ici en jeu, qui me semble plus superficiel : quelque chose comme le plaisir de rentrer dans un flow, où l’on enchaînerait les combos comme des figures de danse pour la beauté du geste, pour cette fameuse classe dont on estampille si souvent la série (et cet opus n’y déroge pas avec ces mécheux peroxydés et poseurs), pour leur vertu de « défouloir » aussi. D’aucuns aimeront sans réserve ; je continue de buter sur ce système d’action où l’on ne rentre qu’au prix d’un bachotage intensif des combos et où le monde de jeu (son agencement, sa matière, sa physique) est si peu pris en compte dans le champs ludique.

Ceci étant, même sur sa base très réduite (enchaîner des combos, ne pas se faire stopper) DMC 5 n’en est pas moins vertigineux de richesse ludique, richesse qui s’ouvre à un tel rythme qu’il semble impossible de tout intégrer sur un premier run. Entre son trio de personnages aux gameplays très distincts, le fait que Nero et Dante se pratiquent eux-même de plusieurs façons – via les Devils Breakers de Nero et les quatre différents styles de combat de Dante -, sans oublier les armes qui enrichissent encore la pratique de ce dernier et les techniques plus subtiles, telles que le jump cancel (indispensable pour prolonger ses combos aériens), on comprend qu’il soit possible de passer des dizaines d’heures à explorer les nombreuses branches et subtilités de son système. Après quelques chapitres à me débattre avec le maniement de Nero et à tenter d’apprivoiser le jeune gothique souffreteux nommé V, qui fait combattre ses démons à distance (il aura ses adeptes), j’ai moi-même fini par trouver une petite porte d’entrée avec le personnage de Dante en mode « Swordsmaster », une fois acquise son épée-moto – vous avez bien lu -. Ses gigantesques combos en vrilles démentielles, et la satisfaction offerte de « rouler sur les ennemis » (littéralement) tandis que Dante part dans un rire extatique m’ont ouvert la deuxième moitié du jeu sur un horizon d’outrance et de furie, évoquant un Bayonetta. Il a fallu atteindre, mais le plaisir décomplexé et « old school » a fini par arriver pour moi aussi, sous la forme de wheelies aussi idiots que jouissifs.