Morrowind restait l’un des gros trous dans notre culture vidéo-ludique, rappelé à notre mémoire chaque fois que l’un de ses fans nous en faisait l’article, arguant que la série n’aurait jamais été meilleure / artistiquement plus originale / ludiquement moins contrainte que du temps de cet épisode béni. La sortie récente de Starfield nous a motivé à combler ce trou, avec une carotte supplémentaire : s’y lancer, mais en le moddant de la cave au grenier (avec textures HD, modèles plus précis, lumières et effets volumétriques récents…), ce qu’on ne regrette pas d’avoir pris le temps de faire. Cette session a été l’occasion d’une expérience étonnante, visuellement stimulante, à mi-chemin entre les intentions artistiques originales, toujours remarquables, et une re-composition a posteriori, sans équipe autrice identifiable, fruit du travail d’une cohorte de moddeurs indépendants les uns des autres, suivant chacun leur objectif précis dans leur petit périmètre (les textures d’arbre pour untel, les effets d’eau pour tel autre…).

Il faut tout de même commencer par dire que, même enjolivé, Morrowind ne fait pas bon accueil : notre personnage est au départ d’une lenteur extrême et ne saute que de quelques centimètres, rendant les premiers pas lourdingues. La suite nous apprendra que ces débuts de galérien étaient intentionnels, prévus dans la courbe du jeu : comme dans les autres Elders Scrolls, nos stats montent avec la pratique, et finissent même par nous donner des capacités de déplacements et de sauts surhumains. Encore faut-il avoir la patience d’arriver à ce point.

Une autre gêne initiale tient aux combats, qui font se sentir totalement inefficace, nos coups ne portant qu’une fois sur dix. Et pour cause : Morrowind n’est pas encore un jeu d’action. Les mouvements que l’on entre au clavier ne déclenchent pas un geste précis – un coup d’épée, un lancer de sort – qui aurait une configuration bien délimitée dans l’espace, et frapperait à coup sûr dès qu’il touche le corps de l’ennemi. A l’inverse, ce qui s’active par pression sur une touche n’est qu’un jet de dés, dont la réussite est résolue par calcul. L’action qui est représentée visuellement ne montre pas le « vrai » coup, tel qu’il existe dans l’espace de jeu ; elle n’est qu’une simple illustration pour faire joli, à valeur indicative. Pour le dire autrement, les combats relèvent ici d’un monde-interface, et non d’un monde-matière : ce que l’on voit s’afficher n’est pas ce qui est, mais une « mise en image » de ce qui a été résolu par un jeu de statistiques (celles configurant notre coup et notre adresse, contre celles calibrant la défense et l’esquive de l’adversaire). C’est une illusion d’action spatialisée, cachant un « moteur à évènement » semblable aux règles d’un JDR-papier.

Double déception donc : d’une, les combats semblent se jouer « comme dans un jeu d’action en temps réel » alors qu’il n’en est rien, nous privant d’un retour de sensations, d’une expérience « matérielle », spatialisée de l’action auquel les jeux plus modernes nous ont habitués ; et de deux, les stats de départ font de nous un nullos incapable de tuer ne serait-ce qu’un rat en moins de 20 secondes. Comme pour les déplacements, cette seconde frustration sera progressivement levée par notre montée en niveau (donc par la pratique), qui finira par garantir un taux de réussite suffisant pour se sentir efficace. Mais cela n’empêchera pas «l’action de combat » de rester inintéressante en soi jusqu’à la fin – on ne la pratique pas comme une fin en soi, pour le retour de sensations qu’elle offrirait, mais comme moyen pour une fin (progresser dans le jeu).

Comme la plupart des C-RPG, Morrowind est aussi un « jeu à quêtes », lesquelles ne nous ont que moyennement intéressées pour la plupart. D’aucuns diront que le problème vient de nous : on ne se sera pas assez immergé dans ses dialogues – relevant pour la plupart d’un wiki sur le monde de jeu, copié-collé entre tous les PNJ – pour s’intéresser aux ramifications d’un lore dont on ne doute pas qu’il résulte d’un gros travail. On arguera que la faute vient des dialogues eux-même, qui peinent à faire émerger des situations vraiment impliquantes, lesquelles pourraient être des moments présentant des choix éthiques impactant en profondeur les structures politiques et sociales du monde de jeu. Il y aura bien ici ou là des conséquences à nos choix, typiquement, tel personnage laissé vivant plutôt que tué ; mais le retour en satisfaction en est toujours extrêmement localisé, de faible intensité, insignifiant au regard d’un monde immuable dont les rapports de force resteront les mêmes après notre passage – quand d’autres C-RPG sortis avant Morrowind, exemplairement les Fallout 1 et 2, avaient déjà poussé loin l’exploration de ce type d’impacts éthico-politique résultant de nos prises de position dans le jeu -. Qu’est-ce à dire ? Que le studio Bethesda n’a jamais vraiment eu le goût de nous faire jouer avec sa matière narrative, de faire vraiment peser nos choix sur la matrice géopolitique de ses mondes de façon profonde et irréversible. Ce qui semble importer aux Elder Scrolls, c’est bien plutôt que tout chemin de quête (ou presque) reste disponible à chaque instant ; que chaque relation avec les PNJ soit rachetable – littéralement, à coup de pot de vin – même après les pires offenses ; que l’on puisse gravir en même temps tous les échelons des quatre guildes (mages, guerriers, voleurs, Camonna Tong) et de toutes les factions, sans conséquence ni blocage, lesquels pourraient pourtant déboucher sur des situations intéressantes. Dans cette grande machine à flatter l’hubris du joueur que sont les Elder Scrolls, où l’on joue toujours une sorte d’élu des Prophéties, susceptible de « maxer » la plupart de ses stats d’ici la fin du jeu, c’est la consistance même du monde qui pâtit au point de devenir insignifiante. Sitôt le tempérament du jeu bien compris, on s’est mis à trancher dans les dialogues sans engagement personnel, ni cette joyeuse pression qui accompagne les choix dialogués importants dans les meilleurs C-RPG.

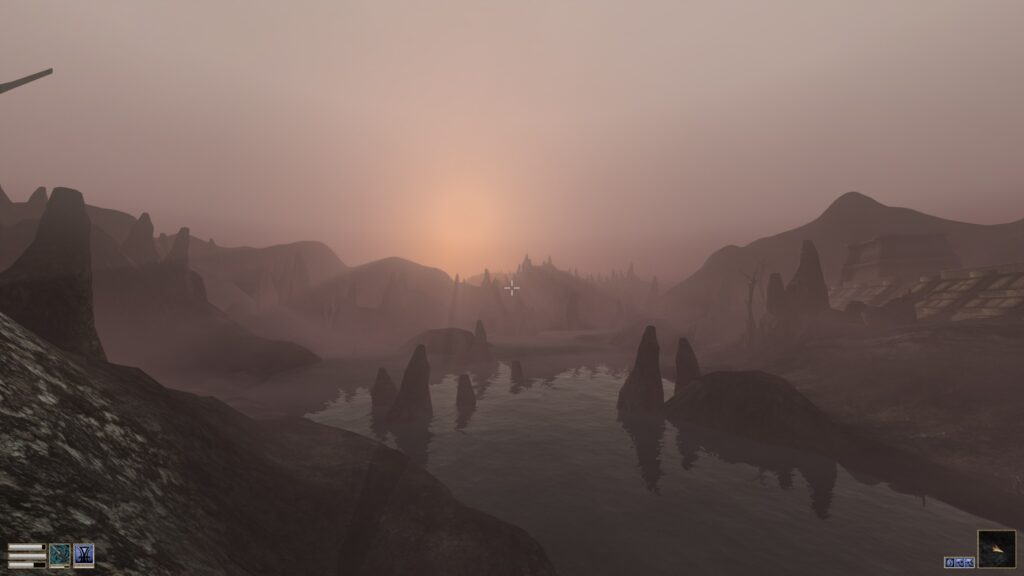

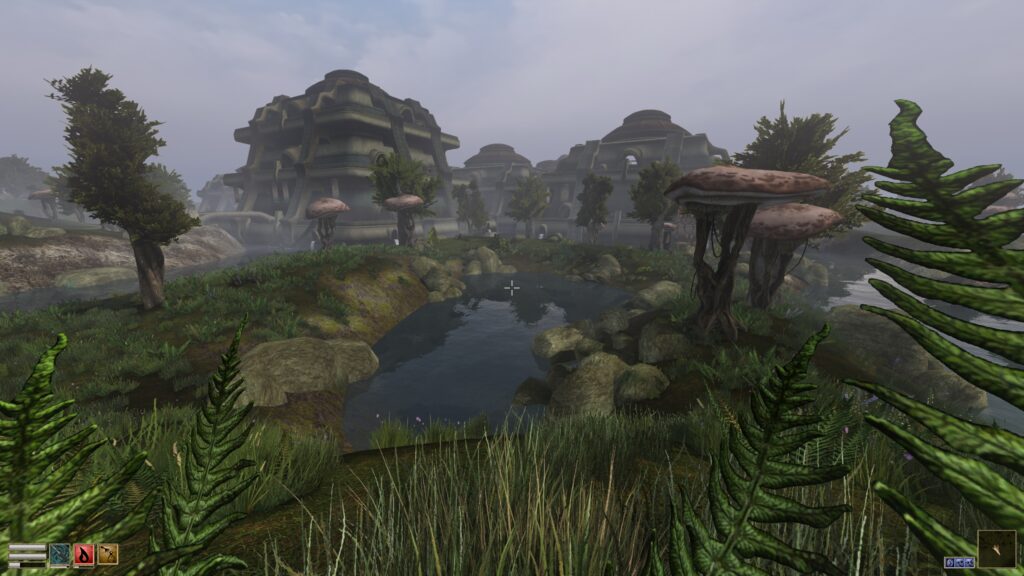

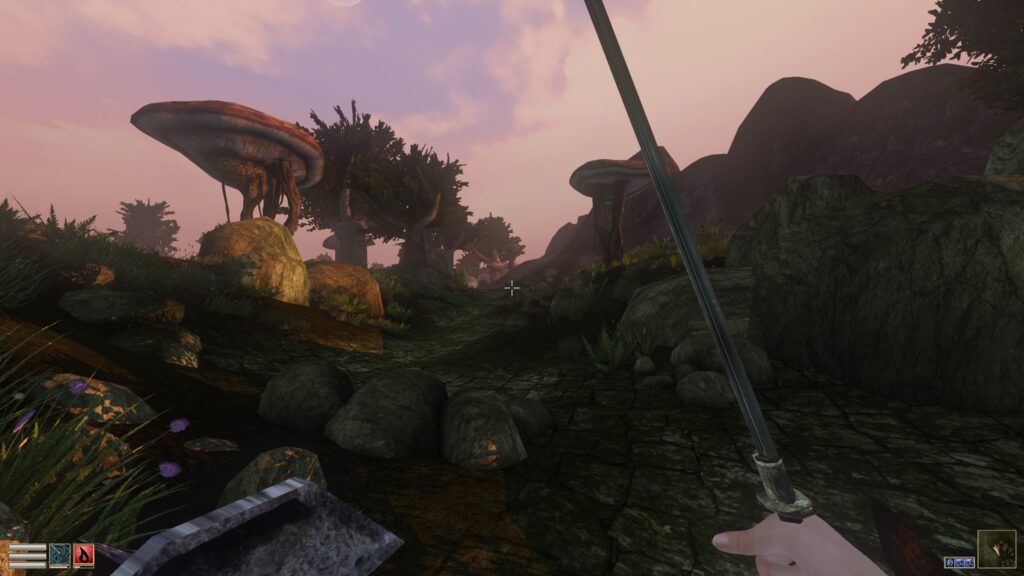

On n’a donc pas rencontré le versant narratif parfois vanté de Morrowind. En revanche, ce que notre session gonflée de mods nous a permis d’éprouver, c’est la qualité esthétique de son monde, au sein duquel les différentes quêtes ont surtout valu comme moteur de l’exploration, comme raison de se rendre ici ou là à la recherche de jolis points de vue. La gageure d’un Morrowind bourré de mods, c’est que les belles visions fleurissent de partout, agrémentées de pelouses épaisses et d’arbres touffu s’ajoutant à une topographie originale déjà intéressante en soi, avec ses villes à l’architecture étrange et diverse, des cités « carapaces » de l’ouest aux villes « champignon » de l’est, en passant par les variations sur les cités médiévales ou arabisantes, toutes rendues plus jolies par des modèles et textures affinés, respectueux des formes d’origine. Si cet aspect de proto-walking sim était déjà présent dans la version originale, le modage ajoute une matérialité presque palpable, notamment à l’aube ou au crépuscule où une brume épaisse se dépose sur les reliefs, traversée par les rayons rasant d’un soleil à demi-caché, étirant les ombres, irisant les reflets de l’eau elle aussi magnifiée.

Tout cela est bien beau, mais a-t-on vraiment joué à Morrowind, puisque toutes ses pièces « visuelles » ont été modifiées, améliorées, réhaussées ? Est-ce là un cas semblable au bateau de Thésée, dont toutes les planches ont été remplacées et qui, peut-être, n’est plus ce qu’il était, est devenu autre chose ? On peut le penser et se dire que c’est à une chose hybride que l’on a joué, qui n’est plus vraiment Morrowind, ni le produit de volontés organisées en vue d’objectifs esthétiques concertés. Au final, peu importe. De la beauté a émergé, issue d’effets de matière remplissant de belles formes (les lignes du paysage), dressant un horizon ludique que l’on trouve amplement satisfaisant : un jeu peut n’être que cela, de beaux espaces consistants, remplis d’une matière à éprouver (par le regard et le déplacement), qu’il serait déjà digne d’intérêt.