Les jeux de From Software ont ceci en commun qu’ils excellent à jouer avec nos peurs. Leurs combats de boss commencent toujours par provoquer une certaine panique qui nous fait perdre nos moyens, et nous empêche de comprendre quoi que ce soit à la punition que l’on s’apprête à recevoir. Cette sidération première, c’est un peu notre Everest personnel, que les jeux du studio se donnent pour mission de nous faire gravir boss après boss : sous le spectacle horrifique de leurs modèles impressionnants et de leurs animations a priori imprenables se cache une épreuve qui se révèle le plus souvent gérable, pour peu que l’on parvienne à l’aborder la tête froide. Dans le registre de l’action, From Software s’est ainsi fait une belle spécialité : celle de nous apprendre à maîtriser notre peur en perçant à jour ce qui s’apparente du côté des développeurs à un coup de bluff permanent.

« La peur est la petite mort, qui conduit à l’oblitération totale »

Même si la peur y est plus légère que dans un Bloodborne ou un Dark Souls (qui ont des traits de purs jeux d’horreur), Sekiro leur tient la dragée haute sur le bluff et fait forte impression dès ses premiers boss, qui tiennent autant du bizutage que du tutoriel brutal. L’idée est de nous faire comprendre qu’un combat ne se gagne pas en fuyant les coups mais, au contraire, en restant au contact de l’ennemi, quitte à lâcher le stick de déplacement pour ne jouer qu’à l’épée. Il faut donc constamment s’empêcher d’esquiver, réflexe déclenché par la peur d’encaisser des dégâts, si l’on veut intégrer ce système basé sur l’idée de casser la défense ennemie tout en conservant la sienne : pour l’illustrer, deux jauges dites de « posture » (la notre et celle de l’ennemi) se remplissent à chaque choc de lame, jusqu’à l’éventuel bris d’une défense ouvrant le flanc à l’attaque adverse. Quand aux jauges de vie, toujours présentes, elles passent au second plan.

Le problème, c’est que cette mécanique en « duel de postures » s’apprend à la dure, notamment dans le contexte de combats de boss sous pression, où l’ennemi est un terrifiant agresseur qui nous roue de coups (presque) sans relâche pour nous pousser à affûter notre lecture du jeu. Prenons l’exemple du colossal cavalier Gyoubu Oniwa au début du jeu, un grand moment de spectacle guerrier autant qu’une phase d’apprentissage capitale pour la suite. Aussi impressionnant soient son modèle, ses animations phénoménales où ses larges attaques, on finit par se rendre compte qu’il fonctionne comme les autres ennemis, et comme notre personnage d’ailleurs : ses énormes coups peuvent être parés et sa posture cassée, pour peu que l’on parvienne à vaincre l’émotion que suscite sa tonitruante entrée en scène et ses cavalcades furieuses à travers l’arène de jeu.

Un game-design inspiré par l' »entrechoc », sceau de l’authenticité de son monde

Dans ce contexte, sachant que le maillage de boss n’a jamais été aussi resserré dans un jeu From Software (on en croise un tous les 100 mètres), il n’y a que deux alternatives : accepter le défi lancé par le jeu, qui consiste à gagner en sang-froid à force d’essais, où bien rage quitter avec fracas pour ne jamais revenir. Il y a clairement un cap à franchir pour, non seulement surmonter sa peur, mais aussi « rentrer » dans ce système de jeu, on pourrait même dire pour « rentrer dans sa danse », ce à quoi s’apparentent certains des meilleurs boss : on pense aux maîtres épéïstes (Genichiro, Isshin), mais aussi à l’affrontement gracieux contre la Dame Papillon, qui est à la fois un premier sas nous sommant de hausser notre niveau de jeu, et une superbe chorégraphie mêlant nos attaques et parades aux siennes en une hallucinante percussion de métal, qui nous plonge dans un état de transe.

Au regard des sommets ludiques proposés, on vous souhaite vraiment de passer ce cap de difficulté pour goûter la jubilation procurée par un système de combat qui, par sa matérialité exacerbée, est une sorte d’aboutissement pour From Software. A ce titre, les Dark Souls et Bloodborne convergeaient déjà vers l’idée d’un gameplay faisant consister la matière : les coups y avaient une configuration spatiale très précise, selon l’allonge et de la forme des armes, et pouvaient même se heurter aux murs avant d’atteindre l’ennemi. La règle du jeu, « matérielle », devenait ainsi limpide : on pouvait esquiver les coups en passant à côté ou en dessous de leur trajectoire, et les bloquer en leur opposant un bouclier bien orienté, règle à laquelle l’ennemi était aussi soumis. Gage satisfaisant de la résistance des matières, le corps qui recevait le coup vibrait tout entier au contact de la lame.

Sekiro fait un pas de plus vers cette « hyper-matérialité » en construisant tout son système de combat sur le principe de résistance, avec comme point central de son game-design un moment clé : celui des lames qui s’entrechoquent dans un fracas métallique, chaque « cling » sonnant comme une preuve de plus de la consistance de sa matière. On parle de preuve, car c’est bien la conviction du joueur qui est ici l’enjeu : conviction que ce monde est fiable, que l’on peut croire en son fonctionnement physique (il ne trichera pas), qu’il se joue comme il se ressent, qu’il s’éloigne des purs algorithmes et se rapproche d’une forme d’existence. Ce que l’on voit d’une action est ce qu’il en existe. Cette dimension visible et sensible de la matière des sabres, des armures et des chairs, sont ce qui font qu’un jeu d’action s’approche de sa forme la plus pure, la plus précise, la plus juste : ce que montre Sekiro (et les Soulsborne), c’est qu’un jeu d’action est essentiellement affaire de matérialité. C’est ici ce qui rend les combats si jouissifs à pratiquer : leur juste restitution des chocs donne envie d’éprouver leurs matières, de rentrer dans leur consistance, de tenter de la percer de notre sabre, dont on finit même par avoir l’impression qu’ils est la directe continuation de nos index.

Un sens de l’atmosphère imparable

Mais les mots ont une limite pour exprimer le brio de ce système si radicalement matériel et novateur : il faut le prendre en main pour s’en rendre compte, pour en goûter les vivacités et les récompenses, pour en percevoir les innombrables finesses (notamment celles de l’utilisation des outils de prothèse). On ajoutera juste un mot sur le gameplay au grappin, outil qui permet de s’accrocher aux branches et toitures pour faire de grands bonds dans le niveau. Parfaitement couturé sur les combats, il permet de se mettre à l’abri d’une situation devenue trop dangereuse (sauf contre les boss principaux, inesquivables) ; il offre aussi d’observer les épreuves qui nous attendent d’un point haut, pour préparer un parcours dans le dos des ennemis. Mais son usage le plus jouissif tient aux possibilités qu’il ouvre au level-design de faire des raccord audacieux dans la distance comme dans la verticalité : pour la première fois dans un jeu From Software, il devient possible de se déplacer de part et d’autre du monde en quelques secondes, sans le raccord un peu lourd des échelles ou des ascenseurs (il n’y en a que deux ici).

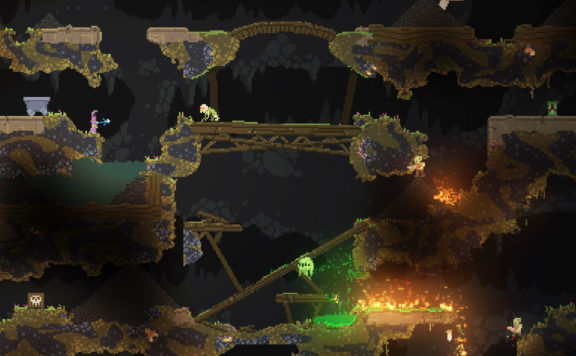

Première vertu de cet « accélérateur » de déplacement : il permet, littéralement, de sauter d’un groupe d’ennemis à l’autre, et de ne jamais sortir de l’intensité de l’action dans laquelle le jeu tente de nous piéger. Le deuxième atout tient aux visions stupéfiantes que permet cet outil, en offrant aux décors, pour la plupart excellemment construits et interconnectés, de s’étendre vers le haut et dans la profondeur : ils s’ouvrent ainsi en vastes panoramas peignant un Japon médiéval fantasmé, entre cet immense château d’Ashina qui n’en finit plus de s’élever, ces canyons tapissés de gigantesques statues Bouddhistes, témoins mutiques de nos calvaires, ou encore ces temples délirants nichés au creux de sommets acérées. Comme en attestent ces environnements à peu près tous magnifiques, Sekiro marque autant la mémoire par ses combats dantesques que par l’atmosphère qui les baignent : cette lumière blafarde de fin d’un jour qui semble ne jamais vouloir finir lors de notre approche d’Ashina ; cette nuit de massacres à Hirata, éclairée par les flammes dévorant les toits de chaume ; ces feuilles d’automnes dont le rougeoiement sublime les flancs du mont Kogo, hanté par les lugubres mantra des moines… Autant de moments inoubliables, qui contribuent à raconter un monde lourd de mélancolie, d’horreurs guerrières et de splendeurs fantaisistes, où l’on file comme une flèche de combats en combats, toujours sur le fil du rasoir.